安倍政権 改憲・戦争と総非正規化攻撃への突進

自治体と教育の民営化が焦点

戦争と総非正規化――安倍政権がその正体をあらわにしている。集団的自衛権から解雇自由まで、これまで身を潜めてきた有象無象の反動が一斉に噴きだしている。「成長戦略」もその本当の姿をあらわしはじめた。①派遣法の抜本改悪―全面自由化、②「限定正社員」「多様な正社員」の名による正規雇用の解体、③「労働時間で測らない働き方の構築」と称する8時間労働制の解体、④小中学校を含む自治体業務の丸ごと民営化――怒りの声は満ちている。この破滅的政策を止めよう。今こそ闘う労働組合の復権を!

派遣が無期限に可能

派遣が無期限に可能

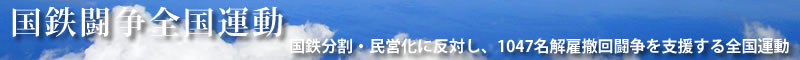

来年4月からの適用を目指している労働者派遣制度の見直し案について、厚生労働省は1月29日の労働政策審議会で最終報告をまとめた。今国会に提出する方向だ。見直し案には、3年ごとに派遣社員を交代させれば、企業はどんな仕事でも期限を定めずに、同じ業務をずっと派遣労働者に任せられることが盛り込まれている。

3年の期間を超えて派遣を利用したい企業や、人材派遣会社にとっては、大幅な規制緩和となる。1985年の制定以来、現行の労働者派遣法は、派遣労働を「臨時的・一時的な働き方」としてきた。しかし今回の改定が実施されれば、企業は永続的に派遣労働者を使用することができる。他方、労働者にとっては3年ごとに職を追われることになる。

そればかりではない。安倍政権と財界は、正規雇用そのものの解体に手をつけ始めた。「多様な正社員」「限定正社員」「ジョブ型正社員」と称して、仕事や職場がなくなれば自動的に解雇できる「正社員」を大量に生みだそうというのだ。財界は、そのための労働契約法の「改正」を要求している。

直接雇用される契機や機会もなくなり、多くの労働者が一生派遣社員の地位のままとなる。

さらに政府の産業競争力会議は、法律による「労働時間の規制」を適用しない働き方を提言している。現行の労働基準法は、一日8時間以上働かせる場合は、企業に割増賃金を払う義務を課している。しかし提言では、労働時間と賃金を完全に切り離した雇用契約を結ぶオプションが与えられるべきだとした。 第1次安倍政権は、ホワイトカラーエグゼンプション法案が残業代ゼロ法と批判され、国会提出を断念したが、もし本当にどんな業種でも裁量労働制が導入できることになれば、企業は堂々と残業代をゼロにし、長時間労働を強いることができるようになる。

分割・民営化と同時期

分割・民営化と同時期

もともと派遣法制定以前は、手数料を取って労働者を斡旋することは非合法だった。戦前は、手配師が横行して、労働者を右から左に移動させることでピンハネした。戦後になって職業安定法が制定され、中間搾取や労働者供給事業など、手配師の横行を禁止したのである。

しかし、1985年に労働者派遣法が制定され、職安法の例外として、条件付きとはいえ派遣業が解禁されたのだ。中曽根政権は「戦後政治の総決算」を言いながら、国鉄分割・民営化を仕掛け、他方で労働者派遣法を制定したのだ。

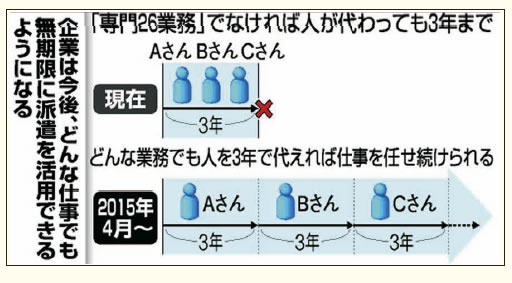

次にターニングポイントとなったのが1995年だ。総理府に行政改革委員会・規制緩和小委員会が設置され、政府全体・財界・御用学者を総動員して、あらゆる分野で規制緩和が始まった。同じ年、当時の日経連は「新時代の日本的経営」という方針を打ち出す。労働力の弾力化・流動化を進め9割の労働者を非正規雇用にするというものだった。

1995年、派遣対象業務の原則自由化が行われた。それまで指定された対象業務に限ってのみ派遣が可能だったものが、この解禁によって、港湾業務など一部の業務以外は誰でもどんな業務でも派遣できるようになったのである。

製造業は世間の批判を恐れて先送りとなったが小泉政権の時代に解禁された。労働力を必要なだけ入れて、いらなくなったら使い捨ての派遣が全面解禁された。さらに商法や会社法の改定で持株会社が解禁されて企業のあり方が激変した。リストラによって株価をあげる風潮が広がり、製造現場には派遣や請負が蔓延した。「格差社会」「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」という言葉が出てきたのもこの頃のことだ。

非正規・不安定雇用

非正規・不安定雇用

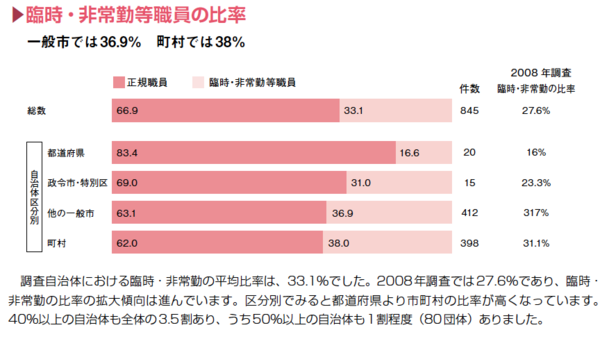

現在につながる非正規雇用・不安定雇用化の出発点は国鉄分割・民営化だ。 1980年に42万人だった国鉄職員のうちJRに採用されたのは21万人。実に2人に1人が職場を追われた。派遣法の制定などともあわせて非正規・無権利の雇用形態は右肩上がりで拡大し、非正規雇用の割合は1985年の16・4%が現在では38%を超えている。実に約1千万人の労働者が非正規に突き落とされた計算になる。

小泉政権時代の郵政民営化や社会保険庁の解体で国鉄型の民営化や解雇の手法もエスカレーションした。社保庁解体に際しては、千人規模で年金機構への採用が拒否され、525人が分限免職(解雇)となった。看過できないことは、国鉄分割・民営化では〈JR社員は国鉄職員の中から採用〉という枠がつくられた。だが、今回は社保庁の労働者を解雇した上に民間から一般公募で採用したのである。

民営化で郵便局の職場環境は激変。かつては正社員が大半だったが今では半数以上が非正規雇用。実に20万人を超える。

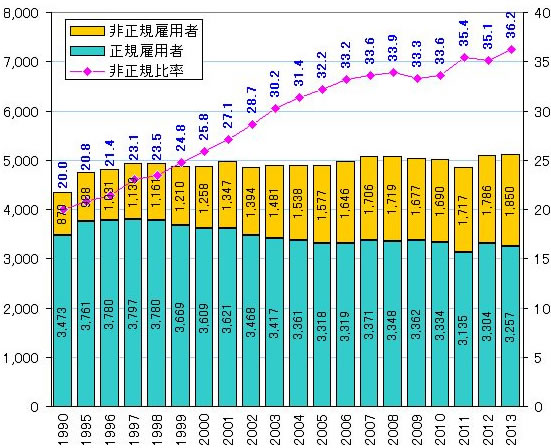

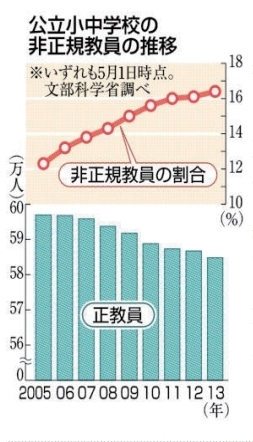

改憲と対決する国鉄闘争

安倍政権は矢継ぎ早に自治体や教育の民営化の施策を打ち出している。政府の行政改革推進会議は、「労働条件の弾力化」のために来年度に国立病院職員5万5千人を非公務員化する考えを明らかにした。 国家戦略特区構想では「公立学校の民営化」や「混合診療の解禁」「営利企業の病院経営参入」が盛り込まれている。

自治体業務の民営化で先行する東京の足立区では運転や清掃、学校給食など現業系の職種が外注化され、1982年の段階で約5800人だった区職員の数が2011年には約3500人に削減された。 さらなる外注化を推進するため足立区は総務省などのバックアップを受けて「日本公共サービス研究会」を設立し、従来は委託が難しいとされた戸籍、出張所窓口や入札・契約、国民健康保険、介護保険などを対象に検討を進めてきた。

実際に足立区は1月から戸籍住民課と区民事務所の窓口業務の委託を開始。すでに富士ゼロックスシステムサービス株式会社のスタッフで働いている。

失速したとはいえ、大阪市の橋下市長は、市営地下鉄やバス、病院や水道など民営化を推し進め、職員の半数を非公務員化しようとしている。

その手法は国鉄方式そのものだ。橋下は、民営化によって職員を暴力的に解雇し、退職金も払い、その上で民営化した事業に再度、選別的に新規採用することを提唱している。 安倍政権は、昨年末に秘密保護法制定を強行し、集団的自衛権の行使容認と改憲へ突き進んでいる。原発再稼働と沖縄基地建設を強行しようとしている。雇用・賃金破壊と戦争への動きは表裏一体だ。

国鉄分割・民営化を強行した中曽根元首相は後に『アエラ』やNHKのインタビューで「国労をつぶせば、総評も崩壊する。総評が崩壊すれば社会党が崩壊する。お座敷をきれいにして床の間に新憲法を安置する」とその狙いを語っている。 改憲と労働者への激しい攻撃の出発点である国鉄分割・民営化をめぐって、日本の労働運動は今なお闘い続け、新たな展望を切り開いている。

動労千葉鉄建公団訴訟は、ついに不当労働行為を裁判所に認めさせ、国鉄改革法を打ち破る可能性を切り開きながら最高裁まで来た。国鉄改革法を打ち破る展望が出てきたことは決定的だ。「法律には勝てない」――27年間の闘いによってこうした敗北主義を打ち破る状況が生み出されている。

|

|

|

|